又到七夕,这个来自古代乞巧的节日不知何时变成了国产的情人节。每到这类情人节,(是的,情人节已经不是一年一天的节日,是一种节日的大类),各种群里、社交网络里,充斥着恋爱的酸臭、单身的芬芳、舔狗的红包,以及舔狗红包背后的哀伤。

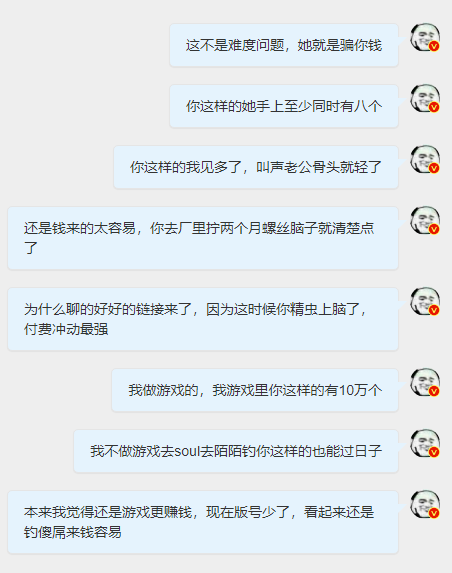

这类节日关于舔狗发红包的段子想来大家也看过不少了,段子来源于生活,网上的段子虽有作一定的夸张,但舔狗给自己的男神女神发红包的事迹是真实存在的。我就收到过类似的私信,说自己遇到一个很喜欢的人,双方并没有在谈恋爱,只是聊得比较多,可能算是暧昧的关系吧。自己时不时就要给对方发个红包,不只是节日生日这种日子,普通日子也经常要发个吃饭的红包、奶茶的红包,还要时不时去给甩过来的链接买单。有时候会生气,觉得这算什么意思,不是拿自己当ATM么,但只要对方说几句好话或者甩句狠话,立马就怂了,乖乖掏钱。

我问

“你知不知道你们没在谈恋爱?”

“知道”

“你知不知道人家当你是凯子?”,

“知道”

“知不知道你们不会有结果的”

沉默了一会儿

“知道”

冷静下来,什么都知道,但事到临头的时候什么都不知道。为什么都这样了还会有持续性这么强的付费能力?可能总结下来就是一句话——

近在咫尺的希望带来的冲动付费和长期冲动付费形成的沉没成本带来的损失厌恶。

希望,人活着就是冲着一个希望,在钓凯子的玩法系统里也一样。永远不会把话说死,不会彻底拉黑(某个渠道拉黑了也会留着别的渠道),永远给ATM留一个念想,似乎再示个好就能让对方态度更好一些、更暧昧一些、更进一步。实际操作中也的确对方态度更好了,但那一定伴随着不定期的态度下降。就好比是刷声望,让你从冷淡刷到中立,中立刷到友好,友好刷到尊敬,你以为接下来要刷到崇敬了,咣叽,发生个事件,声望跌回友好了,再抓你个言辞漏洞,咣叽,跌到冷淡了。怎么样,重新刷声望吧。

在不断反复刷声望的过程中舔狗每次的付出都体验到了声望上升带来的希望靠近,这就是之前专栏里曾经多次提到过了——正确行为获得正反馈。因为获得了正反馈就更愿意为了获得更多正反馈而付费。于是红包给出去了,代付链接也付出去了,声望现在上去了,下次什么时候降下来就不知道了。

为了提高付费意愿,通常在给予希望的同时还会附带时限。限时内没完成付费任务声望必降。附带时限还都能给出合理的说法,节日生日有指定日期,代付链接有有效时间,连吃饭和奶茶都有即时的紧迫性,现在不给就自己买了吃,这笔声望就记不到你头上了。

这也是之前专栏里说过多次的大道理——做对了有正反馈,做错了就必须有负反馈。当希望和限时结合在一起就由不得ATM多思考,一冲动钱就出去了。

在一次次追逐希望的过程中,ATM就是在不断的堆积成本,而且堆积的是沉没成本。成本投入越来越大,就让人更容易产生希望越来越近的幻觉。

“说不定这次就成了呢”

同样的情况在抽卡游戏里就很常见。

“已经抽了23次了,30次保底出个SSR,不如拼一把。”

“已经付了那么多次了,万一和我彻底断了就亏大了”

之前刷微博聊到过一句,我说:“做内容最核心的能力是对生活的理解。”当时有人问,那什么是“对生活的理解?”,我没回。

现在这篇文字就是我的回答。

💔【七夕特辑:舔狗与付费的真相】💔

又到七夕,这个本应充满浪漫的节日,却成了“舔狗”们的心酸时刻。你是否也曾在节日里,为了那个“TA”不停地发红包、买单,只为换来一丝暧昧的回应?🤔

🔍 文章深入剖析了“舔狗”现象背后的心理机制:希望与沉没成本的博弈。每一次付出,都像是刷声望,短暂的正反馈让人欲罢不能,但随之而来的却是无尽的失望与损失厌恶。💸

💡 为什么明明知道没有结果,却还是忍不住继续付出?或许,这就是“近在咫尺的希望”带来的冲动付费。每一次的付出,都让人产生“这次可能就成了”的幻觉,但现实却总是残酷的。😔

🎮 这种心理机制在抽卡游戏中也同样适用:已经投入了那么多,不如再拼一把?但结果往往不尽如人意。🎲

📖 这篇文章不仅是对“舔狗”现象的深刻剖析,更是对生活中各种“付费陷阱”的警示。做对了有正反馈,做错了就必须有负反馈,这是我们在生活中必须牢记的法则。🚨

🌟 如果你也曾陷入这样的困境,不妨停下来,冷静思考:**你真正想要的,到底是什么?**🤔

📌 点击链接,阅读全文,了解更多关于“舔狗”与付费的真相:[文章链接]

#七夕 #舔狗 #付费陷阱 #心理机制 #生活感悟